[2年]建築設計A1 第1課題

キョリのイエ

担当教員:脇坂/佐藤/後藤/日高

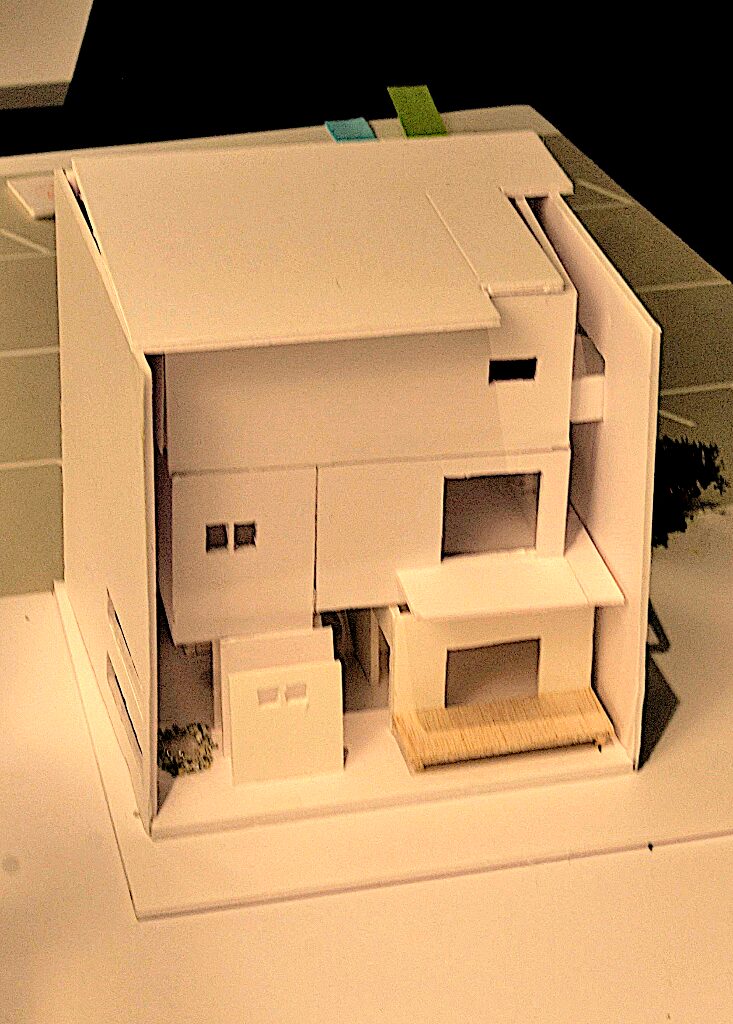

開いて近づく家

- Name:

- 鈴木隆公

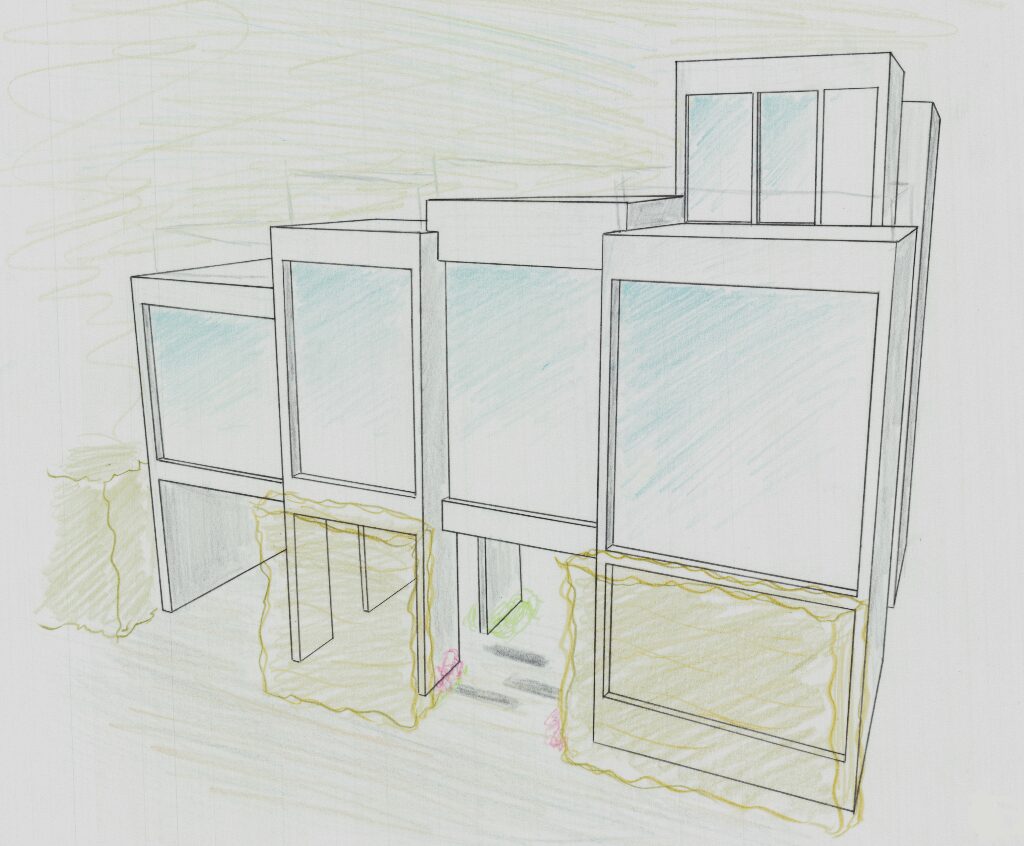

from space

- Name:

- 髙牟禮萌

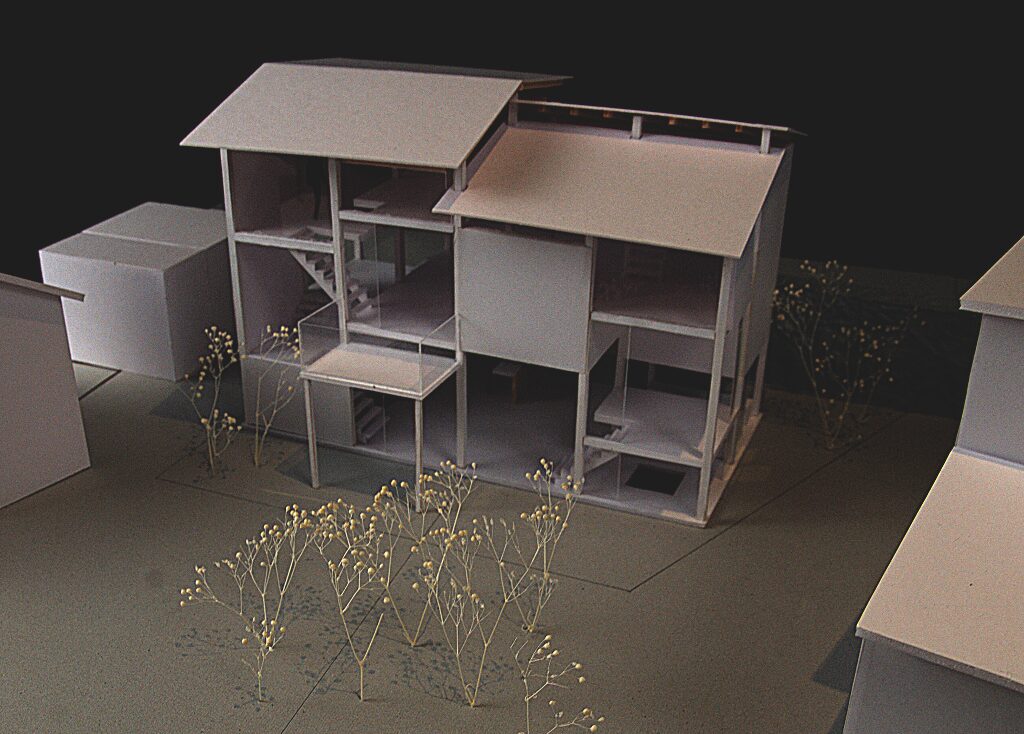

SKELTON HOUSE

- Name:

- 中村亜美

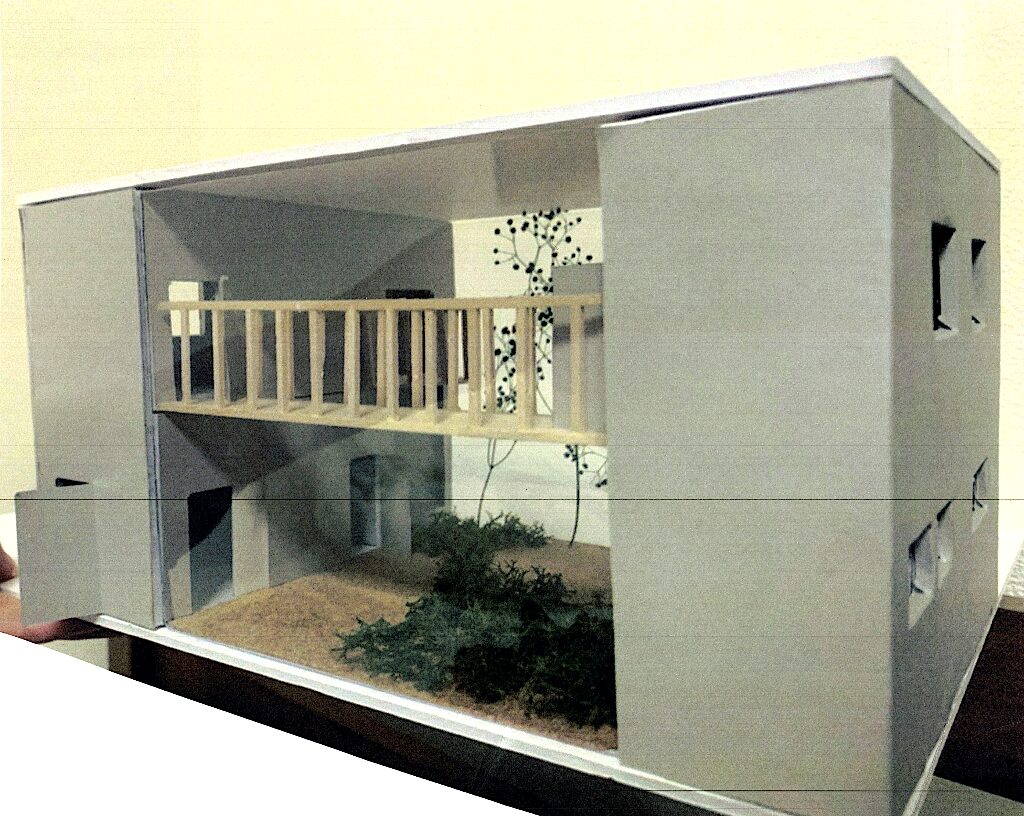

絶妙な距離感

- Name:

- 萩田拓夢

中なのに外

- Name:

- 宮澤真子

Gradation House

- Name:

- 伊織小姫

ZEH NEXT%

- Name:

- 白瀧昌寛

4 つの景色

- Name:

- 山本祐菜

課題内容

旧カリキュラムの学生は、2年次の最初の課題として住宅を設計する。彼らにとって、最初の本格的な設計課題が「キョリのイエ」とあっては、どのように思考すればよいのか、かなり戸惑ったのではないかと思う。

現代の住宅設計における問題機制は何であろうか。前年度の課題のタイトルは「開いた家」であった。十数年前まで、都市型住宅のテーマのひとつは閉鎖的な家だった。様々なものがぶつかりあう都市の野生から、個あるいは家族を守る閉じた家だった。開いた家への願望は、そのような閉鎖的な個から外界(コミュニティ)への再接続を期待する風潮を反映しているのではないだろうか。

「キョリのイエ」におけるキョリとは何だろう。家族の構成員の間の距離であろうか。個と外界との距離のあり方、その境界のデザインのあり方。そもそも建築家とは数学的には3次元ユークリッド空間=距離空間のデザイナーのことであるから、距離や寸法や尺度といった概念は、中心的な存在である。一方で、距離という概念を外した空間、すなわち位相空間のデザイナーはコンピュータのプログラマーである。このようなことを考えさせられる課題設定である。

敷地は浜松市内のJR天竜川駅から徒歩10分程度の一般的な住宅地の中に設定された。前面道路が都市計画道路の名残りで、異常に広いこと、冬季の強風を避けるため道路沿いに背の高い生け垣が設けられていることを除けば、極めてアノニマスな敷地であるといえるだろう。

学生からの応答は、コミュニティに「開かれた」家、内外の視線の交流を重視した家が多くみられたように思う。いずれも、いかに外界に対して開いているかという観点と、パブリックとプライベートの境界をどこに設定するかという観点とが設計上のテーマであり、両者のバランスのとり方がとても難しい課題である。(佐藤健司)

)