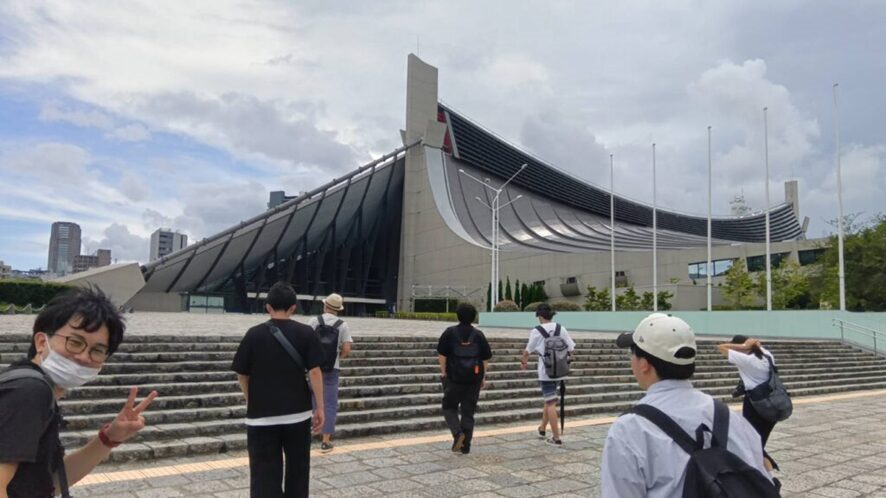

2024年8月27日 東京学会ゼミ遠征1日目

8月27日~30日にかけて、2024年度日本建築学会大会が明治大学で行われ、田井研究室からも現所属の学生、卒業生が発表した。

27日初日は、田井研究室所属・卒業生の発表が無かった為、丹下健三設計の代々木屋内競技場見学しその後原宿駅から表参道にかけて有名建築を見学して回った。(参道ヒルズ:安藤忠雄、GYRE:MARV、ディオール表参道:妹島和世、ハラカド:平田晃久、オモカド:中村拓志、スパイラル:槇文彦等々)

ここでは、国立代々木競技場の感想を述べたいと思う。

国立代々木競技場は、1964年の東京オリンピックのメイン会場として丹下健三によって設計され、その独特なデザインと構造は世界に大きな衝撃を与えたとされている。

設計者である丹下健三は、建築物としてのダイナミズムはもちろん、むしろそれよりも一体感にこだわったとされている。選手のパフォーマンス、観客の応援、それがひとつになったときに、祭典にふさわしい素晴らしい空間が生まれると考えていた。その為に選手と観客を一体にするように包み込む無柱空間が良いと考えた。

前提条件として、このプロジェクトは、非常にタイトなスケジュールであった。建設地にはそれまで占領アメリカ軍施設・ワシントンハイツがあり、アメリカ軍との返還交渉の難航などから、敷地が決まったのが1961年10月、競技場の設計者が正式に決まったのは1962年に入ってから。開幕まで3年を切った段階であった。

この非常に困難なスケジュールは、施工計画にも影響を与え、工事着工はオリンピック前年の1963年2月。竣工は東京オリンピック開幕のわずか39日前までずれこみ、1964年7月以降は昼夜関係なく24時間体勢で建設が進められ、まさしく突貫工事での建設だった。

そのような状況の中で、丹下を始めとした設計チームが提案したのが、メインの吊り材からサブの吊り材を吊る「二重の吊り構造」。建築では当時世界初のアイデアだった。

500日ほどしかない工期、手本となるものが世界のどこにもない建築構造への挑戦。そのような過酷な状況の中でも案を曲げなかった丹下健三率いる設計チーム・昼夜問わず工期を間に合わせた施工チームこれらの挑戦はとてつもない緊張感と勇気がいるものであったと推察される。

そしてそのような状況の中で本建築のデザインは、力強さと当時に優しさのようなものが見られた。

特に印象深かったのは、内部空間のスケールで、構造やスパン等、建物中央の競技コート部分は、文字通りメガストラクチャースケールであるが、客席の方の天井高は、2.5~2.8mくらいで、住宅スケールとなり、場所によっては、屋根の吊り材に手が届くようなところもあり、見るからに巨大なメガストラクチャー(全体)と身近な手が届くスケール(部分)の対比が親しみやすさを与えるとともに、生物のような印象を受け、丹下の目指した「一体感」というものを感じることが出来た。

一方で、モノとしての建物は、丁寧な維持管理が行われているとはいえ、60年近く前の建物であるのに状態が良いことに驚いた。突貫工事でつくられたにもかかわらず、手を抜かない当時の職人の姿勢が当時の職人の気質が乗り移ったようで、気迫を感じた。

次に、学会で聴講した論文の感想を述べたいと思う。

私は、現在建築家の言説からその建築思想を探る作家を対象とした研究をしており、主に建築意匠論の論文を聴講した。

聴講した論文の対象は、谷口吉郎や村野藤吾、海外では、ルイスカーンやザハハディドなど、作品・人物共に有名な方作家(建築家)ばかりだったが、論文の内容としては、例えば谷口吉郎の記述における「環境」等極めて狭い範囲について述べるもので、かつ、場合によっては当たり前の事を様々な視点から解明していくという論文特有の独特な作家(建築家)に対する批評が、私自身、現在、作家論を執筆しているので日々感じている事ではあるが、新鮮で面白かった。

また、発表後の質疑も面白く、論文内容そのままを問うものもあれば、論文内容から派生して例えば、その作家の系譜と作風の関係性を問うものもあり、論文をネタに研究対象である作家(建築家)についての議論が広まっていく感じが面白いなと思った。

論文によっては、ある作家(建築家)を独特な視点から批評するものもあり、先輩や先生が良く「論文は作品」とおっしゃられていたが、今回の論文聴講で論文を作品表現の一種であると少し理解でき、今後の論文執筆のモチベーションとなった。

B4白瀧